はじめに

昇進・昇格試験を控えている皆さん、こんな悩みはありませんか?

- たくさんの試験が予定されていて、何を優先的に対策すればいいかわからない…

- 筆記試験、論文、面接…どれも重要そうで、どこに力を入れるべきか迷う…

- これまで試験に挑戦したけれど、なかなか合格できずに悩んでいる…

昇進・昇格試験は、単なる知識テストではなく 「この人は上位等級としてふさわしい人物か」 を判断するものです。

そのため、多くの企業で共通して実施される試験があります。

それが 「面接試験」 です。

実は、どんなに筆記試験や論文が良くても、 面接で評価が低いと合格は難しい ことが多いのです。

なぜなら、上位等級になればなるほど重要になってくるのは、 リーダーシップ・判断力・コミュニケーション能力 など、筆記試験などの点数だけでは測りにくい要素だからです。

本記事では、昇進・昇格試験の内容を解説したうえで、面接試験が最も重要である理由を詳しく説明していきます。

昇進・昇格に関する実態調査

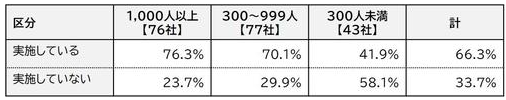

昇進・昇格試験は企業規模が大きくなるほど実施されています。

『労政時報』(第4036号(2022. 6.10)「等級制度と昇進昇格・降格の最新実態」)によると、 一般社員から管理職への昇進・昇格試験の実施率は66.3% で、 1000人以上の企業では76.3% にのぼります。

図表1 昇進・昇格試験の実施率(一般社員から管理職への昇格時)

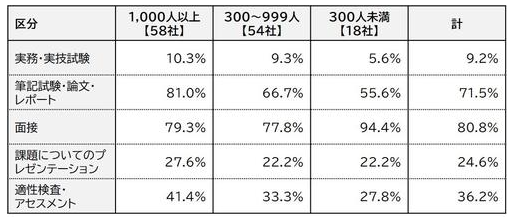

では、どのような試験が行われているのでしょうか?

同じく『労政時報』の調査によると、1,000人以上の企業においては、最も実施率が高いのは筆記試験・論文・レポート(81.0%)、次に高いのは面接(79.3%) であり、この2つの試験を企業が重視していることがわかります。

図表2 昇進・昇格試験の実施内容(一般社員から管理職への昇格時)

さらに注意したいポイントとして、「課題についてのプレゼンテーション」も27.6%が実施している点です。

課題についてのプレゼンテーションとは、「職場の課題と解決策」などをテーマに、面接官に向けてプレゼンを行う形式の試験ですが、通常このようなプレゼン形式の試験であっても、面接試験同様に質疑応答が行われるケースが多いです。

以上のことから、昇進・昇格試験において何らかの「口頭試験」が行われる ことがほとんどであり、 「話す力」や「受け答え」が大きなポイントになる ということがおわかりいただけるかと思います。

元人事課長が語る各種試験の概要

各種試験の概要と対策のポイント

それでは、調査結果を踏まえ、いくつかの試験の概要を解説していきます。

1.筆記試験

一般的に、上位等級になると必要とされる「経営管理」「財務会計」「人事労務」「一般常識」などの知識をマークシート形式で問われるケースが多く、企業によって、英語や社内常識・業界知識が問われる場合もあります。

筆記試験は、ビジネスパーソンとしての基本的能力を問う試験と言えるでしょう。

試験対策のポイントとしては、試験範囲が非常に広範であるという点を考慮する必要があります。

可能であれば試験範囲に関する長期的・計画的な自主学習をするのが望ましいですが、

準備期間が短い場合は、時間帯効果を考え苦手分野にしぼって対策をする等の戦略を考える必要があります。

2.ケーススタディ試験・小論文試験

ケーススタディ試験とは、実際の業務で直面しうる課題や状況を想定し、その対応能力を測る試験です。

本番で与えられたケース(例:業績不振の部門を立て直し)について、自分なりに分析・解決策をまとめたレポートを時間内に作成します。

一方、小論文試験は、企業が設定した様々なお題に対し、こちらも時間内に自分の考えをまとめて提案・提言します。

いずれの試験も、「分析力」「課題解決力」「論理的思考力」「主体性」などが評価ポイントとなります。

本番対策のポイントとしては、限られた時間を有効に使うことが重要になります。

あまり細部に拘り過ぎてしまうと、時間内に最後まで書ききれない場合があるためです。

ただし、筆記試験と違い、出題傾向が例年あまり変わらないことが多いため、ある程度の事前対策が可能であると言えます。

まずは、先輩や上司などから情報収集をしてみるといいでしょう。

3.プレゼン試験・面接試験

プレゼン試験は前述のとおり、「職場の課題と解決策」などをテーマに面接官に向けてプレゼンを行う形式の試験です。

一方の面接試験は、採用面接と同じようなイメージで、面接官から質問を受ける形で試験が進んでいきます。

いずれの場合も、「総合力」「人間性」「意欲」といった筆記試験では測れない部分が評価されます。

試験対策のポイントとしては、まずは事前の提出物(プレゼン資料や面接用シートなど)や、指示事項(最初に〇分でプレゼンしてもらいます、〇分で自己紹介をしてください)等があれば、しっかりと準備をすることです。

意外に思われるかもしれませんが、本番でこの点を守れない方が一定数います。

事前の指示・制約を遵守できないことはマイナス評価になりえますので、ここは唯一確実に準備できるポイントとしてしっかり準備をしましょう!

また、プレゼン試験も面接試験も「いったい何を質問されるのだろう…」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

面接官によってはトリッキーな質問をしてくる場合もありますが、一般的には人事部がガイドラインを作成し面接官はそれに沿った進行をしているケースも多いです。

従い、以下のような頻出質問に対して準備をしておくことも重要です。

結局どの試験を重視したらいいのか?

受験者が準備する際にどの試験を重視したらいいか・・・それに対する明確な答えは残念ながらありません。

それは、個人によって得意・苦手分野がそれぞれ異なるためです。

また、各種試験にそれぞれ基準点(最低クリアしなければならない点)があるのか、合計点で決まるのか、

そもそも、最初の試験に合格しなければ次のステップに進めないのか等、各企業の試験制度も異なるためです。

しかしながら、「企業がどの試験を重視しているか」については、次の理由から「面接試験である」と言えます。

- 面接官は(人事を除けば)部長・本部長・役員等の錚々たるメンバーであるにもかかわらず、上述のとおり何らかの口頭試験を行なっている企業が多い

- 上記の意思決定者の中には、「重要ポジションであればあるほど自分の目でふさわしい人物か見定めておきたい」と思っている方が一定数いる

- 筆記試験・小論文試験の結果と自社が求める人物像は必ずしも一致しないという考えがある(筆記試験・小論文試験は基本能力を見るための参考値との認識)

実際に私が試験運営や面接官をしてきた中でも、そのほかの試験がいまいちにもかかわらず面接試験の評価が高かったために合格となった人、そのほかの試験が基準を満たしていたものの面接試験の評価が低く不合格となった人、の両方を見てきました。

昇進昇格試験に向けてどのように準備をすればいいのか?

ここまで各種試験の概要について話をしてきましたが、ここからは準備の進め方についてお話します。

- 1.まずは試験を知る

-

対策や計画を考える前にすべきことは、試験を知ることです。

どのような試験が行われて、どのような内容が出題されるのか、難易度はどの程度か、などです。

試験を受けることが決まったらすぐに、先輩や上司から情報収集しましょう。 - 2.試験までの残り時間や自分の強み弱みを考慮し作戦を立てる

-

試験内容を把握したら自分なりの作戦を立てましょう。

残り期間から自分が捻出できる時間を算出し、自分の得意・不得意を踏まえて計画を立てます。

例えば、筆記テストで最低クリアすべき点数はあまり高くないので、筆記試験対策は短期間で点数が上がりやすい財務会計にしぼり、その分、自分が苦手な面接対策の準備に時間を充てる、などです。 - 3.最も重要な面接対策はできるだけアウトプット(口頭練習)を多くする

-

面接対策はとにかく口頭練習を増やすことが効果的です。

回答メモを作ることも重要ですが、それだけでは上手く話せるようになりません。

話しながらブラッシュアップをしていくつもりでできるだけ話す機会を増やしましょう!

まとめ

昇進・昇格試験にはさまざまな試験が実施されますが、最も合否を左右するのは 面接試験 です。

この記事のポイント

- 昇進・昇格試験の 実施率は大企業では 76.3% にのぼる

- 何らかの「口頭試験(面接試験orプレゼン試験)」を行っている企業がほとんどである

- 口頭試験では上位等級としての適性や意欲、人間性が評価される

- 筆記試験や論文で良い成績を取っても、面接試験で低評価だと合格は難しい可能性がある

- 逆に、面接試験で高評価を得られれば 逆転合格のチャンスもある!

面接試験は、しっかり対策すれば必ず乗り越えられます!

この記事を参考に準備を進め、ぜひ限られた時間を有効に使ってください!